De Gaulle était-il vraiment pour l’Europe ? Ce dossier vous présente sa stratégie secrète.

À l’occasion du 50e anniversaire de la disparition de Charles de Gaulle, nous republions cette analyse de François Asselineau de janvier 2009, qui est toujours aussi pertinente près de 12 ans après. C’est à notre sens le plus bel hommage que l’on puisse rendre au fondateur de la France libre que de restituer fidèlement sa pensée stratégique et ses actions.

Depuis sa mort le 9 novembre 1970, la pensée, les actes et les paroles de Charles de Gaulle ont été progressivement modifiés, tordus, déformés, et parfois même carrément inversés, par des responsables politiques ou des commentateurs, désireux d’utiliser avec cynisme et pour leur profit le prestige du fondateur de la France Libre.

C’est particulièrement le cas pour l’une des questions les plus stratégiques qui soient, celle de la construction européenne.

Une véritable propagande s’est en particulier développée pour faire croire aux Français que « De Gaulle était pour l’Europe »

1 – En quoi consiste cette propagande ?

Cette propagande vise à faire croire aux Français, d’une part que Charles de Gaulle aurait été un ardent partisan et promoteur de la construction européenne, d’autre part que les évolutions de celles-ci depuis sa mort se sont inscrites dans la droite ligne de sa pensée politique et stratégique.

Prenant appui sur quelques citations éparses du général, toujours savamment tronquées et sorties de leur contexte conjoncturel (par exemple le slogan de « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural » prononcé à Varsovie en 1967), cette manipulation joue sur le registre de l’affectif et de la mémoire.

Son objectif est d’embrouiller les esprits et de faire taire l’opposition des Français qui se veulent fidèles à l’héritage politique et moral du gaullisme, et plus largement de tous les Français amoureux de la France. Car si l’on se laisse convaincre, en son for intérieur, que même Charles de Gaulle était « pour l’Europe », comment pourrait-on raisonnablement être contre ? L’effet d’intimidation, reconnaissons-le, est puissant.

Quel est le public spécialement visé ?

En affirmant que Charles de Gaulle était pour la construction européenne, les responsables de l’UMP ciblent plus particulièrement les anciens militants du RPR pour les faire douter d’eux-mêmes et de leurs convictions.

L’objectif poursuivi par les médias qui font écho à cette réécriture de l’histoire est plus vaste : il vise d’abord les Français nés avant 1960, qui ont, plus que d’autres, la nostalgie de ce que fut la France de Charles de Gaulle puisqu’ils en ont des souvenirs personnels. Il vise aussi à donner aux moins de 50 ans une idée fausse – car bien trop dérangeante de nos jours – de ce que furent la pensée et l’action de De Gaulle.

Exemples-types de cette propagande

« De Gaulle aurait voté Oui à la Constitution européenne ».

Déclaration de Patrick Ollier, député (UMP) des Hauts-de-Seine, mercredi 6 avril 2005, en présentant à la presse une liste de 140 signatures de parlementaires qui s’engageaient « pour un oui gaulliste à la Constitution européenne »

« Le Général de Gaulle a fait de l’Europe l’arme de la paix et la réponse au développement sans précédent de l’économie mondiale. Avec le chancelier Konrad Adenauer, en tournant définitivement la page des guerres fratricides, il a inversé le cours de l’histoire et jeté les bases de la construction européenne. Ensemble, le Chancelier et lui-même ont fait de l’Europe de l’agriculture, des grands projets, de l’innovation, le fer de lance de cette construction. À l’heure où nous travaillons à une relance de l’idée européenne, dans un monde marqué par l’émergence de nouveaux géants, cette vision nous montre la voie. Car l’avenir de la France est dans une Europe ambitieuse et indépendante, une Europe qui assure à tous ses habitants la paix, la démocratie et le progrès auxquels, à juste titre, ils aspirent. »

Discours de Jacques Chirac, Président de la République, pour la pose de la première pierre du Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-Deux-Eglises, jeudi 9 novembre 2006

« On dit qu’il est anti-européen parce qu’il croit à l’idée de nation. Et pourtant c’est lui qui fait l’amitié franco-allemande. Que serait l’Europe aujourd’hui sans l’amitié franco-allemande ? Rien. On dit que de Gaulle est anti-européen et pourtant c’est lui qui met en œuvre le marché commun ».

Discours de Nicolas Sarkozy, Président de la République, pour l’inauguration de l’Historial Charles de Gaulle Hôtel National des Invalides, Paris, vendredi 22 février 2008

-Pourquoi est-ce un mensonge ?

Affirmer que Charles de Gaulle était un partisan de la construction européenne est un acte de réécriture de l’Histoire qui n’a pas vraiment fait l’objet de la mise au point qui convient. La pression de la propagande est sans doute trop intimidante pour certains. Le risque, réel, de voir briser sa carrière parce que l’on ose dire la vérité invite peut-être d’autres à une réserve prudente.

Pourtant, pour qui veut bien se donner la peine d’entrer dans la profondeur de la pensée gaullienne, aucun doute n’est permis : assurer que de Gaulle était pour l’Europe, ou pire encore qu’il aurait approuvé les évolutions de la construction européenne survenues depuis qu’il quitta le pouvoir il y a 30 ans, constitue une escroquerie intellectuelle et morale de première grandeur vis-à-vis de l’Homme du 18 juin et du fondateur de la Ve République.

Examinons précisément et sereinement pourquoi.

–

2. Les traités européens ont été conclus sans de Gaulle, et par les opposants à de Gaulle

Rappelons tout d’abord une donnée historique, trop souvent perdue de vue : Charles de Gaulle fut à l’écart du pouvoir de 1946 à 1958. C’est-à-dire pendant les douze années fatidiques où se mirent en place les institutions européennes et où les journaux martelèrent dans l’opinion l’idée que la construction européenne était souhaitable et inéluctable.

Pendant toute cette période, le chef de la France Libre ne fut mêlé ni de près ni de loin à la Déclaration Schuman (1950), aux négociations du traité CECA (1951), au traité EURATOM (1957), non plus qu’au traité de Rome (1957).

D’ailleurs, tous ces traités furent négociés et signés par ceux-là mêmes qui comptaient parmi les plus atlantistes et les plus farouches adversaires du gaullisme :

– Jean Monnet (à gauche sur la photo ci-dessus), dont de Gaulle savait qu’il était un agent de Washington et qu’il qualifia un jour de « malade avant tout soucieux de servir les Américains » (1) ;

– Robert Schuman (à droite sur la même photo), auquel il avait eu la magnanimité d’épargner, en 1945, la sanction infamante de l’indignité nationale qui le menaçait du fait de sa participation au premier gouvernement de Vichy ;

– plus généralement les responsables de la IVe République, qu’il estimait coupables de se comporter en vassaux des Américains, de brader sans vergogne la souveraineté de la France, de se complaire dans le régime des partis, et d’être incapables de remédier à la perte d’autorité de l’État (2).

Plus révélateur encore de son état d’esprit : alors qu’il était en pleine « traversée du désert » (1946-1958), Charles de Gaulle usa de toute l’influence qui lui restait pour faire échouer en 1954 le projet de Communauté Européenne de Défense (CED), piloté par Washington et ardemment promu, bien entendu, par Jean Monnet. Il y parvint grâce à une alliance de circonstance entre les députés proches de lui et les députés du Parti communiste français, suscitant la réprobation ulcérée des Américains et du Vatican (3).

C’est dire si Charles de Gaulle était hostile à tout projet d’intégration européenne.

–

3. 1958 – 1962 : deux raisons majeures pour ne pas dénoncer le traité de Rome

Lorsqu’il revint au pouvoir en 1958 dans le contexte de la paralysie des institutions de la IVe République et du drame algérien, Charles de Gaulle décida, il est vrai, de ne pas remettre en cause le traité de Rome, ratifié un an avant son retour aux affaires.

Mais pourquoi cela ?

Pour deux raisons majeures, l’une d’ordre stratégique et l’autre de nature tactique, que le général analysa avec l’œil froid de l’excellent militaire qu’il était resté.

–

La première raison, c’est que le Traité de Rome ne concernait alors qu’une « Europe des Six » dont la France était, de très, très loin, la puissance dominante.

Il suffit pour le comprendre de se replacer dans le contexte de 1958 :

a)- la France était non seulement le pays le plus vaste de cette Europe des Six mais elle possédait encore toutes ses colonies africaines, ce qui faisait d’elle un géant territorial et humain face à ses cinq partenaires.

C’était aussi le seul des six États à avoir le statut de grande puissance puisque le seul à détenir un siège de membre permanent (avec droit de veto) au Conseil de Sécurité des Nations-Unies.

C’était également le seul dont la langue fût parlée sur tous les continents.

Enfin, le 13 février 1960, la France accrut encore prodigieusement sa suprématie parmi les Six puisqu’elle en devint la seule puissance nucléaire, en réussissant sa première explosion atomique dans la région de Reggane (Sahara).

b)- les trois pays du Benelux (Belgique, Pays Bas, Luxembourg) ne pesaient pas grand-chose, d’abord parce que ce sont trois petits pays, ensuite parce que le Royaume Uni (dont le Benelux est en quelque sorte l’hinterland naturel sur le continent) restait en dehors de la CEE.

c)- l’Allemagne était coupée en deux et demeurait un nain politique. Contrainte à la plus extrême discrétion après les atrocités nazies, elle était prête à payer bien des choses et à accepter bien des compromis pour tenter de redorer peu à peu sa réputation internationale.

d)- l’Italie, enfin, était un pays en partie sous-développé, handicapé par la faiblesse de son État central, la grande pauvreté de son Mezzogiorno, la fragilité de ses institutions, son peu de rayonnement diplomatique international, et sa récente histoire fasciste. Comme l’Allemagne, l’Italie appartenait au camp des vaincus de la Seconde Guerre mondiale et ne pouvait, déjà de ce fait, prétendre jouer les premiers rôles.

En 1958, Charles de Gaulle pouvait donc constater que le rapport de force au sein de l’Europe des Six était exceptionnellement favorable à notre pays. La France dominait les cinq autres États-membres de pratiquement tous les points de vue : territorial, militaire, historique, politique, géopolitique, culturel, agricole, moral et international. Il n’y avait que dans le seul domaine économique, et plus spécialement industriel, que l’Allemagne de l’ouest faisait mieux.

En outre, de Gaulle n’ignorait nullement que son propre prestige international était immense du fait de son rôle pendant la guerre, et qu’il venait d’être encore renforcé par le rétablissement de l’autorité de l’État et la création de la Ve République.

L’ensemble de cette situation permettait de prendre son temps pour réfléchir à ce qu’il fallait faire du traité de Rome, ratifié quelques mois auparavant.

Des décisions précipitées s’imposaient d’autant moins que la construction européenne n’en était qu’à ses balbutiements. Il était donc sage d’étudier l’affaire sous tous les angles avant de déterminer la suite à lui donner.

–

La deuxième raison, plus tactique que la précédente, pour laquelle de Gaulle temporisa, c’est que la France avait besoin d’unité nationale pour régler le drame algérien.

Arrivé au pouvoir en 1958 dans les conditions que l’on sait, Charles de Gaulle, tout « Homme du 18 juin » qu’il fut, n’en devait pas moins rallier à lui une majorité pour le soutenir. Telle est la règle de la démocratie, qu’il avait d’ailleurs eu l’amère expérience de mesurer sous tous ses aspects pendant les douze années de « traversée du désert » qu’il venait de vivre.

Or son parti, l’UNR devenu ensuite l’UDR, n’était pas majoritaire en voix dans le pays. L’élargissement de son assise électorale était d’autant plus nécessaire qu’il fallait finir la guerre d’Algérie, ce conflit dont le général savait qu’il était attisé en sous-main par les Russes et par les Américains contre la France.

Il fallait donc couper court dans l’urgence aux dérives politiques et militaires qui dressaient les Français les uns contre les autres et qui nous menaient tout droit à la guerre civile, comme en porta témoignage la tentative de putsch à Alger.

Le soutien des communistes, inféodés à Moscou, et de la gauche étant exclu, Charles de Gaulle ne pouvait élargir sa majorité qu’en composant, nolens volens, avec le MRP et les démocrates-chrétiens pro-européens.

Pendant les quatre années que dura cette période (du 13 mai 1958 jusqu’aux Accords d’Évian de 1962), de Gaulle n’avait donc pas les moyens politiques de heurter frontalement le MRP sur la question européenne. Ayant trop besoin d’unité nationale, il garda donc un profil bas sur ce sujet.

Mais, dès que la guerre d’Algérie fut finie, cette seconde raison perdit soudain de son importance. Charles de Gaulle prit alors à bras-le-corps la question européenne, sans plus s’embarrasser des états d’âme du MRP.

La chronologie des événements en fournit la preuve : les Accords d’Évian furent signés le 18 mars 1962 et ratifiés par référendum le 8 avril. À peine cinq semaines après, le 15 mai, Charles de Gaulle mit les pieds dans le plat de la « construction européenne » lors d’une conférence de presse restée célèbre.

Avec une justesse d’analyse réellement prophétique, il y dénonça publiquement l’Europe intégrée, et implicitement la puissance américaine qui en tirait les ficelles (4).

L’impact international de cette déclaration fut énorme et les députés MRP quittèrent le gouvernement sur-le-champ.

–

4. Une grandiose prise de judo géopolitique

En agissant ainsi, l’Homme du 18 juin avait été à la hauteur de son personnage et de son destin.

Mais la démission brutale des ministres MRP lui rappelait qu’il ne lui en fallait pas moins, encore et toujours, disposer d’une majorité. Cette contrainte incitait donc à faire preuve d’habileté face à cette construction européenne, encore balbutiante mais ardemment soutenue par une grande partie de la presse ainsi que par l’église catholique, encore très influente à l’époque.

De Gaulle devait donc trouver un moyen de libérer la France de l’instrument de domination américaine qu’était en réalité le projet d’Europe fédérale – il l’avait compris et il venait de le dénoncer publiquement – tout en donnant le sentiment de ne pas rejeter d’emblée l’idée même de construction européenne.

Quelques mois après cette retentissante conférence de presse, il exposa en confidence à Alain Peyrefitte cette quadrature du cercle et le moyen qu’il avait imaginé pour tenter de la résoudre :

« Nous avons procédé à la première décolonisation jusqu’à l’an dernier. Nous allons passer maintenant à la seconde. Après avoir donné l’indépendance à nos colonies, nous allons prendre la nôtre. L’Europe occidentale est devenue, sans même s’en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s’agit maintenant de nous débarrasser de leur domination » (5).

L’idée grandiose sous-jacente était la suivante.

Comme dans les arts martiaux, de Gaulle se proposait d’utiliser la force de l’adversaire contre lui-même. En retournant spectaculairement au profit de la grandeur de la France cette construction européenne que Washington avait justement conçue pour être l’instrument de sa vassalisation.

Par quel miracle ? En transformant l’Europe des Six en un « glacis français » – pour parler comme les stratèges – c’est-à-dire une zone d’influence française qui « s’enfoncerait comme un coin entre les deux Blocs » (6), américain et soviétique, qui se partageaient le Vieux Continent depuis 1945.

De Gaulle n’avait jamais oublié l’humiliation de Yalta : les Anglo-Américains d’un côté, les Russes de l’autre, et lui, l’incarnation de la France Libre, qui n’avait pas même été invité.

Or voici que l’Histoire lui offrait peut-être une revanche extraordinaire, qu’en bon stratège militaire il devait tenter de saisir : puisque la France était le plus puissant et le plus influent des États de l’Europe des Six, celle-ci pourrait devenir un démultiplicateur de puissance pour notre pays si les Cinq autres acceptaient de se ranger derrière elle.

Il ne s’agissait donc pas du tout de dissoudre la France pour faire l’Europe, oh certes pas !, mais au contraire d’utiliser la machinerie européenne pour refaire la grandeur de la France.

Toujours taraudé par l’idée du Grand Siècle où toutes les cours d’Europe s’exprimaient en français et imitaient Versailles, Charles de Gaulle rêva de voir la France redevenir la « Grande Nation » qui donnerait le « la » à l’Europe entière et se hisserait, ipso facto, au rang de « Troisième Grand », capable de tenir la dragée haute aux USA et à l’URSS.

Projet grandiose, un peu fou ? « Comment gagner en face des États-Unis ou de l’Union soviétique ? Nous ne faisons pas le poids… » osa lui demander un jour, un peu incrédule, Alain Peyrefitte.

« Il en est des Jeux Olympiques comme de la grande politique. Ce n’est pas la dimension, ce n’est pas la masse qui compte le plus. C’est l’organisation, c’est la volonté » lui rétorqua, souverain, le fondateur de la France libre avant de poursuivre : « Voyez-vous, la France n’est plus un mastodonte. Elle n’est pas à la taille des deux pays qui le sont devenus. Mais elle peut, de nouveau, avec ses dimensions modestes, jouer un rôle de grande puissance. […] Le jeu de la France consiste à placer nos efforts à l’endroit où ils produisent le plus d’effet » (7).

« Placer nos efforts à l’endroit où ils produisent le plus d’effet » ? C’est bien à une métaphore d’art martial que de Gaulle avait spontanément recours pour décrire sa stratégie secrète.

Mais pour que cette grandiose prise de judo géopolitique réussisse contre le géant américain, encore fallait-il convaincre nos partenaires de l’Europe des Six de se laisser faire. C’était évidemment là la faille essentielle du projet, et son concepteur le savait.

–

5. 1962 – 1964 : les stratagèmes gaulliens et leur échec

Pour contourner cet obstacle monumental, il eut recours à deux stratagèmes.

Le premier stratagème consista, comme le fait tout bon stratège, à ne jamais exposer publiquement sa stratégie.

Pour brosser le futur qu’il entrevoyait pour la construction européenne, de Gaulle évoquait tour à tour une « Europe des États », ou une « Europe indépendante », ou encore une « Europe européenne ».

À chaque fois, les observateurs se perdaient en conjectures sur la signification exacte de ces formules.

Mais il ne s’agissait que d’euphémismes. Car ce que le fondateur de la Ve République avait à l’esprit était indicible, et pour cause : ce qu’il visait, c’était une Europe française, qui se serait opposée à la fois à l’Europe soviétique située derrière le Rideau de fer et à l’Europe américaine refoulée dans les limites du seul Royaume-Uni.

Comme il l’expliqua un jour à Peyrefitte, de Gaulle avait déjà tenté de faire renaître cette Europe française en sollicitant l’appui de Staline. Mais celui-ci « ne voulait pas entrer dans mes vues pour l’Europe occidentale. Il avait déjà plus ou moins fait un marché secret avec Roosevelt, lequel marché a été conclu à Yalta quelque temps après » (8).

Conscient de la difficulté, de Gaulle savait pertinemment que, s’il parvenait à bâtir cette Europe française, ce ne serait qu’en l’imposant de haute lutte contre Washington et Londres car « les Anglo-Saxons ne voulaient à aucun prix voir la France la première en Europe. Ils ont donc tout fait pour l’empêcher » (8).

Les pistes étant brouillées par des euphémismes, le second stratagème consista, sur la foi de ces projets « d’Europe indépendante » ou « d’Europe européenne », à développer une énergie considérable pour tenter de couper les liens de subordination que les cinq autres États membres de la CEE entretenaient avec les États-Unis d’Amérique.

Le pari du président français était que, s’il parvenait à opérer ce découplage autant psychologique que politique et militaire, les cinq États rechercheraient un autre mentor pour les protéger de l’URSS, et celui-ci ne pourrait être que la France.

Ils se tourneraient d’ailleurs d’autant plus nécessairement vers Paris que nous disposerions de notre propre force de frappe nucléaire. C’est ce calcul de joueur d’échecs que de Gaulle confia sans fioritures à Peyrefitte : « Dans cette Europe, en réalité, nous tiendrons les rênes parce que nous aurons la bombe » (9).

On voit ainsi se dessiner la stratégie profonde qui explique les plus grandes décisions de Charles de Gaulle au début des années soixante :

- sa volonté coûte que coûte de bâtir une force de frappe indépendante des États-Unis ;

- son acharnement à refuser l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE, car il mesurait parfaitement à quel point l’admission des Britanniques ruinerait de l’intérieur sa tentative de prise de judo ;

- et son acharnement non moindre à tenter de séparer l’Allemagne de l’Ouest de son protecteur américain, en particulier en l’invitant à une alliance étroite avec le traité de l’Élysée du 22 janvier 1963.

De Gaulle crut-il vraiment qu’il parviendrait à son projet grandiose ?

Ce n’est pas sûr. Il n’est même pas exclu qu’il ait secrètement jugé que la partie était perdue d’avance. Mais, avec l’honneur et le courage du militaire prêt à tout endurer et tout tenter pour la grandeur de la France, il ne voulait pas tirer trop vite un trait sur ce qui pouvait être une chance historique, aussi minime fût sa probabilité de réussite.

Ayant rapidement fait son deuil du ralliement des Néerlandais et des Belges, il avait reporté tous ses espoirs sur l’Allemagne à partir du début 1963. Il espérait que la France pourrait, avec elle, « faire à deux ce que les Belges et les Hollandais nous ont empêchés de faire à Six » (10).

Les Allemands, certes, ne jouaient pas le jeu, et il ne le voyait que trop bien. Mais, comme le rapporte de façon pathétique Alain Peyrefitte, de Gaulle fit stoïquement, pendant des mois, semblant de ne pas le voir : il « faisait comme si » (11). Sa patience ne l’empêchait pas de constater avec lucidité que « la difficulté, c’est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s’émanciper [des Américains.] » (12).

Ses nombreuses tentatives pour que l’Allemagne et la France « soient ensemble l’embryon d’une Europe indépendante » (13) se révélèrent infructueuses et il dut se rendre peu à peu à l’évidence.

Comme il l’avoua en confidence fin 1964 : « les Allemands se conduisent mal. Ils se mettent complètement à la botte des Américains. Ils trahissent l’esprit du traité franco-allemand. Et ils trahissent l’Europe » (14). Sous-entendu : ils préfèrent être les vassaux des Américains plutôt que nos adjoints, ce qui ruine mon projet d’Europe…française.

Cette maturation profonde de la pensée de Charles de Gaulle, au cours des années 1963-1964, sur le lien franco-allemand et sur l’Europe, est systématiquement occultée par la propagande contemporaine (15).

Elle est pourtant essentielle car elle est l’histoire d’une déception définitive. Celle d’un homme qui avait tenté de redonner vie à la « Grande nation » en replaçant l’Europe occidentale sous influence française ; et qui dut se résoudre à admettre que son projet grandiose ne marcherait jamais, faute de rencontrer l’accord des autres États de l’Europe des Six, au premier chef de l’Allemagne, tous inféodés aux Américains.

« Les Allemands avaient été mon grand espoir, ils sont mon grand désappointement » résuma-t-il ainsi sombrement à Peyrefitte, un jour de novembre 1965 (16).

–

6. 1964 – 1968 : le Plan B ou l’apogée gaullienne : la prise de distance avec l’Europe

Cependant, en bon militaire, de Gaulle savait qu’il ne faut pas s’entêter à tenir une position perdue, mais être toujours apte à mettre en œuvre un plan de rechange (17). Aussi commença-t-il à changer de stratégie en prenant de plus en plus ses distances avec la construction européenne et en promouvant une stratégie d’indépendance nationale tous azimuts.

Ce Plan B n’était, au fond, pas moins grandiose que le précédent et il l’avait exposé, dès le mois de décembre 1963, à son ministre de l’information, Alain Peyrefitte, dans un échange qu’il convient de citer ici en entier, tant il est capital et tant il illustre à merveille toute l’analyse qui précède :

Alain Peyrefitte : – « Est-ce que nous pourrons changer de fusil d’épaule ? »

Charles de Gaulle : – « Mais bien sûr ! Croyez-vous que nous ayons besoin du Marché commun pour respirer ? En face de la manœuvre des Anglais, des Américains et des Allemands, notre manœuvre à nous ce sera de dire : « la fin du Marché commun, ça ne nous contrarie pas ». Je n’avais pas été favorable à l’intégration européenne. Mais dès lors qu’on avait signé le traité de Rome, j’ai pensé, quand je suis arrivé aux affaires, qu’il fallait qu’on l’applique. S’il n’est pas appliqué, la France s’en tirera très bien autrement ».

Alain Peyrefitte : – « Il y a une conviction répandue dans les esprits, surtout dans la jeunesse, c’est que, sans l’Europe, la France ne sera plus rien ».

Charles de Gaulle : – « Il est possible que la fin du Marché commun, ce soit justement la fin de ce mythe. Ce serait heureux : il a été forgé par les fumistes qui ont voulu faire croire à l’Europe supranationale. […] Nous avons voulu faire une politique d’entente avec les Allemands. Si les Allemands nous glissent entre les doigts, eh bien, nous avons les moyens de nous retourner ! Le monde est vaste et la France a un grand jeu à jouer » (13).

–

L’apogée

« Un grand jeu à jouer » ? En effet. Et c’est ce grand jeu que le fondateur de la France Libre mit en œuvre, tout au long des années 1964-1968.

Ce seront les années de toutes les audaces, de toutes les vérités, de toutes les libertés et de tous les défis.

Il n’est pas inutile d’en rappeler brièvement ici la chronologie tant l’importance des événements, et leur haletante scansion, paraissent désormais irréelles, habitués que nous sommes devenus à ne plus voir à la tête de la France que des ministres couleur de muraille, et des présidents soumis à l’euro-atlantisme, dont l’agitation médiatique cache de plus en plus mal qu’ils ont perdu tout vrai pouvoir.

Dès le 27 janvier 1964, Charles de Gaulle stupéfia la planète en reconnaissant diplomatiquement la République Populaire de Chine, à laquelle l’ensemble du monde occidental préférait à l’époque le « régime de Formose » (Taïwan).

En 1964, reconnaître la Chine de Mao, ce n’était pas seulement faire preuve d’un sens aigu des réalités et de l’avenir, c’était aussi administrer un formidable camouflet diplomatique aux États-Unis et à l’Alliance Atlantique qui exigeaient que tout l’Occident soutienne le régime nationaliste de Chiang Kaï Chek. C’était, par la même occasion, adresser un signal facile à décrypter par toutes les chancelleries de l’Europe du traité de Rome. À nos cinq partenaires, Charles de Gaulle faisait savoir par ce coup d’éclat que la France était suffisamment grande pour envisager des alliances alternatives, s’ils persistaient décidément à se complaire dans le rôle de vassaux de Washington.

Quelques semaines après, le Général de Gaulle s’envolait pour le Mexique (du 16 au 19 mars 1964), où il reçut un accueil populaire d’une telle ferveur qu’il parut même dépasser le gouvernement de Mexico (19).

Des millions de personnes en liesse lui réservèrent un accueil aussi extraordinaire lors de sa longue tournée de trois semaines en Amérique du sud en octobre de la même année (20).

–

1964 : Des millions de Latino-Américains acclament la voix d’une France souveraine et indépendante de tout bloc

« Mexico accueille De Gaulle » Paris Match (n°781) du 28 mars 1964 fait sa Une sur l’accueil inouï réservé à Charles de Gaulle par les Mexicains.

La raison d’un succès international aussi phénoménal ?

Charles de Gaulle l’expliqua à son retour, lors du Conseil des ministres du 21 octobre 1964 : « La France s’était retirée [d’Amérique latine] depuis 1914 parce qu’elle avait les reins cassés, parce qu’elle n’avait ni conviction nationale, ni politique ferme, ni capitaux disparus dans l’inflation. Il nous appartient de reparaître et de rassembler les forces nécessaires. […] Il y a dans le monde latin un attachement pour la France à quoi rien ne se compare. […] C’est un fait que ces pays se tournent instinctivement vers le nôtre parce qu’ils sont indisposés par les Américains. La France, c’est le recours. » (21)

L’analyse de Charles de Gaulle ne comportait ainsi pas l’ombre de fatalisme européiste, tout au contraire. Rien ne lui aurait été plus odieux que la propagande contemporaine qui nous assure que le monde devient « multipolaire » et que l’avenir de la France est de se fondre dans un pôle intitulé « Union européenne » parce qu’elle « ne fait plus le poids ». De Gaulle apportait la preuve vivante du contraire ! Il montrait que la « conviction nationale » fondée sur une « politique ferme » de rejet de toute hégémonie permet à la France d’être le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, lui assurant ainsi une approbation et une puissance planétaires.

Début 1965, Charles de Gaulle fit de nouveau sensation en rappelant les Américains à leurs engagements de Bretton Woods afin de mettre un coup d’arrêt au hold-up planétaire sur l’épargne mondiale qu’ils commençaient à organiser en creusant le déficit cumulé de leurs paiements courants au-delà de leur encaisse-or (22).

Dans sa célèbre conférence de presse du 4 février 1965, il réaffirma ainsi, devant les journalistes du monde entier, les justes disciplines de l’étalon-or, et fit procéder dans la foulée à la conversion en métal jaune de stocks de dollars détenus par la Banque de France.

Le 30 juin, sur instruction du général de Gaulle, les représentants de la France cessèrent de participer aux réunions des organes communautaires à Bruxelles afin de mettre un terme à toute atteinte à notre souveraineté nationale. A l’issue de cette « crise de la chaise vide » de huit mois, Charles de Gaulle imposa le Compromis de Luxembourg le 29 janvier 1966.

Ce compromis posait le principe du droit de veto des États membres, cassant ainsi pour un temps (hélas provisoire) l’engrenage supranational de la construction européenne.

Un mois et demi après, le 13 mars 1966, la France se retirait du commandement militaire intégré de l’OTAN et imposait la fermeture des bases militaires américaines installées en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (retrait effectif le 1er juillet).

Remarquons une nouvelle fois la chronologie des décisions, la complémentarité des événements, et la cohérence parfaite de la stratégie gaullienne.

Le 20 juin 1966, Charles de Gaulle entamait un voyage historique en URSS qui brisait la politique de « containment » que les Anglo-saxons avaient imposée après la Seconde Guerre Mondiale. Il inaugurait ainsi la politique de détente au niveau mondial.

La raison de ce nouveau voyage spectaculaire n’était pas – faut-il le préciser ? – que Charles de Gaulle se fût soudain converti au communisme. Mais il savait, en excellent stratège, que la France ne pourrait contrer efficacement l’étranglement euro-atlantiste, échafaudé à Washington sous le couvert de « construction européenne », qu’en nouant des coopérations avec des États suffisamment puissants pour y apporter le contrepoids nécessaire. Dans cet équilibre assurant notre liberté, la Russie, fût-elle soviétique, devenait une pièce maîtresse, tout comme la Chine de Mao.

Le 2 juillet 1966, la France procédait à la première explosion d’une bombe atomique dans le Pacifique, suprême symbole d’indépendance nationale.

Le 30 août, le président de la République française se rendait au Cambodge et prononçait le célèbre discours de Phnom Penh devant une foule immense réunie dans le stade de la capitale. Un discours prémonitoire par lequel il mettait solennellement en garde les Américains, devant le monde entier, contre leur enlisement vietnamien.

En janvier 1967 s’ouvrait la première Commission Mixte franco-soviétique.

Le 29 mars, la France procédait au lancement à Cherbourg du premier Sous-Marin Nucléaire Lanceur d’Engins (SNLE) français, le Redoutable.

Le 7 avril, l’usine de Pierrelatte produisait le premier lingot d’uranium très enrichi (à 90%), prélude à la création de la première bombe thermonucléaire française (bombe H), atout décisif de notre indépendance nationale.

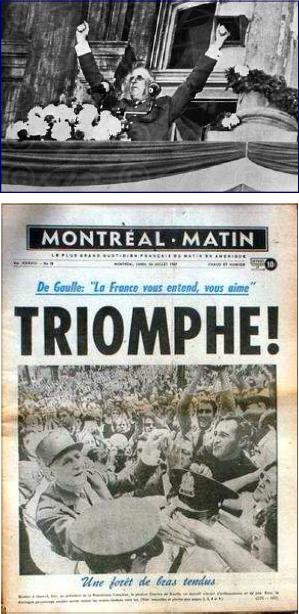

Le 24 juillet, Charles de Gaulle en visite officielle au Canada prononçait depuis le balcon de l’hôtel de ville de Montréal l’un des plus retentissants discours politiques de l’histoire mondiale. En lançant devant une foule en délire « Vive le Québec libre ! », il faisait un pied-de-nez à l’impérialisme anglo-saxon dans sa propre arrière-cour et donnait corps à l’idée de francophonie politique.

Le 17 août, le gouvernement légiférait par ordonnances sur l’intéressement des salariés aux bénéfices de l’entreprise, la participation des salariés aux fruits de l’expansion devenant obligatoire dans les entreprises de plus de 100 salariés. De Gaulle ouvrait ainsi la voie à une révolution conceptuelle dans le monde économique, en espérant réconcilier le Capital et le Travail, sorte de troisième voie entre capitalisme et socialisme bien en phase avec le rôle de « Troisième Grand » qu’il voulait donner à la France.

En septembre 1967, pendant un voyage de près d’une semaine en Pologne, Charles de Gaulle lança son apostrophe sur « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural ». Ce n’était pas du tout une profession de foi en faveur d’une Europe supranationale mais un pied-de-nez lancé cette fois-ci aux Soviétiques pour réclamer la liberté des nations de l’Est européen et la dissolution des deux grands blocs.

En 1968 enfin, après l’interlude des événements de mai largement attisés par les services américains, la France faisait exploser sa première bombe thermonucléaire (à Fangataufa le 24 août), et Charles de Gaulle pouvait alors affirmer sereinement à la face du monde, le 10 septembre :

« La France n’a jamais cessé de travailler à mettre un terme au système des deux blocs ».

A défaut d’avoir pu faire de la construction européenne une Europe française, Charles de Gaulle avait fait de la France le porte-parole de la liberté du monde.

–

Conclusion : Redonnons à de Gaulle son vrai visage

Au terme de cette analyse, Charles de Gaulle réapparaît dans toute sa vérité.

Revenu au pouvoir en 1958, il a dû, dans des conditions extraordinairement difficiles, rétablir l’autorité de l’État, réformer les institutions et mettre un terme à la Guerre d’Algérie.

Compte tenu des urgences de l’heure et de l’absolue nécessité de préserver l’unité nationale, il ne pouvait raisonnablement pas commencer par dénoncer le traité de Rome, qu’il n’avait certes ni négocié ni approuvé, mais qui, n’ayant été ratifié que quelques mois auparavant, n’avait pas même encore commencé à produire ses effets.

Sitôt la guerre d’Algérie terminée, de Gaulle a voulu sortir la France des griffes de la construction d’une Europe fédérale dans laquelle il avait parfaitement compris que les États-Unis voulaient l’étouffer.

Compte tenu des oppositions internes, fortement soutenues par les États-Unis, le Vatican, une grande partie de la presse, le MRP et les milieux d’affaires, le chef de la France Libre, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, a alors tenté un formidable pari : essayer de subvertir de fond en comble la construction européenne, pour en faire non plus le glacis atlantiste conçu par Washington, mais une machine redonnant à la France un rôle moteur et pivot en Europe, non seulement contre l’Union soviétique mais aussi contre les États-Unis.

Le rapport des forces international ne rendait pas cette idée absurde et elle pouvait même avoir des chances de l’emporter si nos partenaires, au premier rang desquels l’Allemagne, acceptaient de choisir Paris contre Washington. Mais dès 1964-1965, le général comprit que c’était peine perdue : les autres membres de la CEE étaient des « colonisés » qui entendaient le rester.

Avec une foi inébranlable dans la grandeur de la France, l’Homme du 18 juin décida alors de revoir entièrement sa stratégie, en jouant le jeu des alliances de revers, un peu comme l’avait fait François Ier avec Soliman le Magnifique pour desserrer l’étau de l’Empire des Habsbourg.

La fin de sa présidence fut ainsi le théâtre d’une éblouissante apogée. Après avoir cassé le fatal engrenage fédéraliste européen, il fit sortir la France du commandement militaire intégré de l’OTAN. Puis, de Moscou à Mexico, de Montréal à Varsovie, et de Phnom Penh à Mururoa, Charles de Gaulle fit de la France le symbole même de l’indépendance nationale contre l’hégémonie américaine et, partant, le porte-parole de la liberté des peuples du monde entier. Le divorce fut alors consommé avec l’idée même de « construction européenne ».

L’Europe ne fut ainsi jamais une fin pour de Gaulle, mais un simple moyen, tenté puis vite abandonné, pour redonner à la France le « rang » qui devait être le sien.

*

En sortant telle ou telle phrase de son contexte, et en feignant d’y voir une pensée stratégique alors qu’il ne s’agissait que de l’une de ces formulations de circonstance qu’un dirigeant politique est parfois obligé de concéder, certains responsables actuels ont l’audace de faire de Charles de Gaulle une sorte d’émule de Jean Monnet, qui n’aurait eu de cesse de bâtir l’Europe pour y fondre une France jugée trop petite pour le monde d’aujourd’hui.

Mais la supercherie éclate dès que l’on relit ses conférences publiques ou ses propos privés, ou dès que l’on réfléchit aux décisions qu’effectivement il prit, tout particulièrement à partir de 1964.

A chaque fois que la supranationalité menaça l’indépendance et la souveraineté de la France, il y mit immédiatement le holà. Ayant toujours refusé l’entrée du Royaume-Uni dans l’Europe pour les raisons que l’on a décrites, le fondateur de la France Libre n’aurait a fortiori jamais accepté tout ce qui suivit cette funeste décision prise par Georges Pompidou en 1972.

Jamais l’Homme du 18 juin n’aurait accepté le principe même d’une « Union européenne » avec son hymne et son drapeau. Car ces symboles d’un État-continent, apparus au cours des années 80 puis officialisés avec le traité de Maastricht, et toute la mécanique qui le sous–tend, sont exactement la quintessence de tout ce qu’il combattit.

Il faut plaindre ceux qui osent affirmer le contraire : ils ne le font que pour de sordides raisons.

Depuis Valéry Giscard d’Estaing, tous les présidents français invoquent comme une ritournelle le « moteur franco-allemand » établi par de Gaulle au début des années 60 pour essayer de démontrer que le chef de la France Libre était un ardent partisan de la construction européenne (23).

Ce faisant, ils ne comprennent pas – ou font semblant de ne pas comprendre – que ce lien franco-allemand visait à découpler l’Allemagne des États-Unis et non pas le contraire : assujettir la France à une Europe anglo-saxonne dominée par les États-Unis.

À cet égard, l’Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, signée en 2004 par le chancelier Schröder et le président George W. Bush, a achevé de montrer que le « moteur franco-allemand » fonctionne à rebours de ce qu’avait espéré Charles de Gaulle au début des années 60, raison pour laquelle le même Charles de Gaulle lui avait d’ailleurs préféré les moteurs franco-russe, franco-chinois, franco-québécois, franco-arabe et franco-latino-américain à partir de 1964-1965. (24).

Quant aux responsables, ici ou là, qui se prévalent de Charles de Gaulle pour s’affirmer « pro européen » et réclamer, sans autre précision, une « autre Europe » qui serait une « Europe des patries » ou une « Europe des nations », ils méconnaissent – ou font semblant de méconnaître – que ces formules n’étaient que des euphémismes pour désigner une Europe sous influence française.

Ils ne voient pas – ou font semblant de ne pas voir – que c’est justement cette stratégie « d’autre Europe » que de Gaulle a tentée, avec tous les atouts dont lui disposait (et dont eux ne disposent pas), puis qu’il a abandonnée à partir de 1965 lorsqu’il en a constaté l’impossibilité radicale et définitive.

Être fidèle de nos jours aux enseignements de Charles de Gaulle ce n’est pas s’affirmer « gaulliste » (25). C’est méditer tout le cheminement intellectuel et politique de cette grande figure de l’Histoire de France et comprendre en quoi elle s’inscrit dans la dynamique bimillénaire de tout un peuple – celle du refus constant de se soumettre à tout Empire.

Dès 1963, Charles de Gaulle avait entr’aperçu ce que serait le grand drame de la France au début du XXIe siècle et il nous avait par avance indiqué le chemin :

« S’il fallait choisir entre l’indépendance et le Marché Commun, il vaudrait mieux l’indépendance que le Marché Commun » (26).

Les événements, une fois encore, se sont chargés de lui donner raison. Laissons donc à d’autres les attrape-nigauds de « l’autre Europe » et appliquons son ultime conseil : la France doit reconquérir sa liberté et son indépendance et, pour cela, elle doit quitter l’Union européenne au plus vite.

François ASSELINEAU

5 janvier 2009

======================================================

NOTES

======================================================

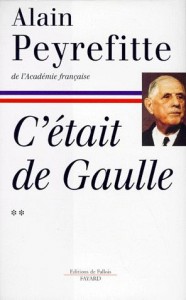

(1) Dans un propos tenu à Alain Peyrefitte le 4 décembre 1963 : « L’Europe intégrée, ça ne pouvait pas convenir à la France, ni aux Français…. Sauf à quelques malades comme Jean Monnet, qui sont avant tout soucieux de servir les États-Unis. » Cité dans C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, p. 214.

Ce livre d’Alain Peyrefitte, composé de ses notes prises au jour le jour lors d’entretiens confidentiels avec Charles de Gaulle est capital pour comprendre ce que fut sa pensée stratégique.

(2) « Tous ces personnages lamentables de la IVe République trouvaient [dans l’Europe intégrée] un moyen de se décharger de leurs responsabilités ! Ils n’étaient pas capables de les saisir ; alors il fallait les repasser à d’autres. Tenir leur rang dans le monde ? Pas question ! Mettons-nous sous le parapluie. Avoir une armée et la faire obéir ? Pas question ! La donner à d’autres ! Remettre le pays debout et servir d’exemple au monde ? Pas pour eux ! L’alibi tout trouvé, c’était l’Europe ». C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, p. 215.

(3) Pie XII fit savoir son exaspération par la plume du père jésuite Messineo dans la revue officieuse du Vatican Civiltà Catolica (n°1954-IV, article L’Europa alla deriva ? ) : « [La France a endossé] d’un coeur léger la grave responsabilité de dissiper, par un vote hâtif de son parlement, le laborieux travail de sept années pour l’unité européenne et la défense de l’Occident. Si l’on continue de poursuivre cette chimère, en maintenant désunies les puissances démocratiques, le sort de l’Europe est scellé : les nations libres deviendront esclaves, englouties par le tourbillon niveleur du communisme russe. »

(4) « Dans cette Europe « intégrée » comme on dit, il n’y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu’il n’y aurait pas une politique faute qu’on puisse en imposer une à chacun des Six États, on s’abstiendrait d’en faire. Mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu’un du dehors qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas Européen ». Conférence de presse de Charles de Gaulle – 15 mai 1962 – Palais de l’Élysée

(5) Propos tenu le 4 janvier 1963, C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, Partie III, p. 15.

(6) C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, Partie III, p. 205

(7) Ibid, p.101

(8) C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, Partie III, p. 261

(9) Ibid, p.262 Charles de Gaulle précise dans la même confidence que « Les Allemands, ça les embête de nous être inférieurs. Dans notre attelage, ils ne sont pas le cheval de tête, ça les embête ».

(10) Ibid, titre p.219

(11) Ibid, p.230

(12) Ibid, p.15

(13) Ibid, partie III, titre du chapitre 6, p. 238

(14) Ibid, p.270

(15) cf. notamment les citations de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy reprises supra, page 3

(16) Ibid, p.305

(17) Alors qu’Alain Peyrefitte lui indiquait que les journalistes ne croyaient pas dans la capacité de la France de remettre en cause le Marché Commun, Charles de Gaulle lui répondit : « Mais si ! Il ne faut jamais se laisser acculer à une situation où on n’a pas de solution de rechange ! Il y a déjà un projet tout trouvé. […] C’est que l’on maintienne sous forme de traité de commerce ce qui est acquis dans le Marché commun et que l’on continue dans la même voie par des traités de commerce bilatéraux ou multilatéraux. Ces traités, nous les négocierons durement dans l’optique de nos seuls intérêts ». C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, p.246 (18) Ibid pp. 253 – 254

(19) Cf. le compte-rendu volontairement sobre qu’en fit Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étrangères, lors du Conseil des ministres du 25 mars 1964 : « Le premier jour était spectaculaire mais il n’y avait encore rien là d’anormal. C’était l’accueil entre l’aérodrome et la place de la Constitution. Il y avait beaucoup de monde, de l’ordre du million de personnes. L’apparition des deux Présidents de la République sur le balcon du Palais national où il est de tradition que seul le Président mexicain paraisse une fois par an a provoqué l’enthousiasme sur la place du Zocalo, noire de monde. En outre [le Général de Gaulle] s’est adressé à la foule en espagnol. Alors se sont déclenchés des phénomènes exceptionnels. Partout un accueil de plus en plus chaleureux, qui ne semblait pas organisé mais spontané ou plutôt contagieux. A l’université des dizaines de milliers d’étudiants étaient massés dans un certain désordre… »C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, pp. 514 – 515

(20) Tournée qui le conduisit au Venezuela, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, au Chili, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, et enfin au Brésil.

(21) C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, pp. 520 – 521

(22) Il témoignait là encore d’une formidable capacité d’analyse et de prévision puisque ce sont les dérèglements financiers majeurs des États-Unis – en croissance continuelle depuis qu’ils ont brisé les Accords de Bretton Woods le 15 août 1971; qui ont conduit le système financier à la crise mondiale de 2008. Cette crise ne cesse de s’aggraver au moment où ces lignes sont écrites et a conduit plusieurs chefs d’État à réclamer « un nouveau Bretton Woods », sans être d’ailleurs capables de donner la moindre substance à cette demande incantatoire

(23) cf. notamment les citations de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy reprises supra, page 3

(24) L’Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, signée le 27 février 2004 à Washington entre le chancelier Schröder et le président George W. Bush, confirme s’il en était besoin que l’Allemagne considère la relation avec les États-Unis comme la plus stratégique de toute sa diplomatie. Ce document définit les objectifs communs de ces deux pays : élargissement et unité politique de l’Europe, ralliement des pays du Proche et Moyen-Orient au partenariat transatlantique, etc. La France est totalement mise à l’écart de ce partenariat.

(25) L’adjectif n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de brevet, tout le monde peut s’autoproclamer « gaulliste » et aller se faire prendre en photo avec un air inspiré à Colombey. Un certain nombre d’européistes ou de « souverainistes pour une Autre Europe » ne se gênent d’ailleurs pas.

(26) C’était de Gaulle, Fayard, 1997, tome 2, pp. 253 – 254

![Que faire pour le 2e tour de l'élection présidentielle ? [2e partie] - François Asselineau](https://www.upr.fr/wp-content/uploads/2022/04/FA_2eTour3-300x169.jpg)